世界写真紀行

写真と文 須磨 光

ドリーマー パキスタン/ラホール

或る経済学者が会社には三種類の人種が必要といっていた。実務家と、イヤな奴と、そしてドリーマーである。成る程と妙に感心した覚えがある。会社を家庭に置き換えても同様のことがいえるのではないか。家計を支える経済力と実務能力がリーダーには必要だが、それだけでは家族の尊敬を十分に得ることは難しい。有能な実務家であると同時にドリーマーであり続けることが必要なのだ。

さて、写真の男性であるが、今から四半世紀も前のこと、パキスタンを旅したときに出会ったラホールにある安宿のオヤジである。確か一泊素泊まりで百円程度だったと記憶している。ある日、早稲田大学探検部の二人が、宿のオヤジに紹介されたといって、ドアをノックしてやってきた。仲間の一人が四十度を超す高熱を出して苦しんでいるから同胞のよしみで助けてくれというのである。

近くには大きな病院が二つある。一つは英国に留学していたという民間の開業医で、すぐに診てもらえるが千米ドル必要、もう一つは公営病院で診察料はタダだが、中々診て貰うこと自体難しい。公営病院の入口は大勢のもがき苦しむ患者で溢れかえっていた。順番待ちの患者を制するために銃を構えた門番が立っている。

外国人ということで優先的に入れてもらえたが、より重症と思われる患者を残して診て貰ったことに、今も心が痛む。

宿のロビーでは夜になると旅行者がガンジャを吸いながら雑談や瞑想を始める。現実を逃避して夢見る時間の始まりだ。

ある日、宿のオヤジがヘロインを射っているのを目撃した。己の血反吐を眺めながら彼はどんな夢を見ていたのであろうか。

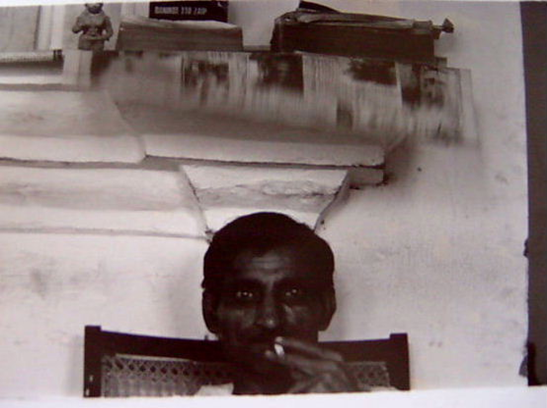

バクシーシ パキスタン/カラチからモヘンジョダロへと向かう列車

正午発、モヘンジョダロ行きの列車に乗る。

席を探してもらったMr.Saeed Ahmedには、到着するまで何かと世話になった。偶々、列車内で知り合っただけなのだが、袖振り合うも他生の縁、Mr.Saeed Ahmed以外にも同じシートに座る面々には、食べ物や煙草、コーラなどの施しを受けた。バクシーシである。

バクシーシは富者が貧者に施す自発的喜拾のことであり、そこに見返りは求めない。イスラム教では、アラー、天使、コーラン、預言者(マホメット)、来生、天命の6つを信じるように説き、これを六信と定めた。また、礼拝、断食、巡礼、信仰の告白、喜拾を五行と定め、この両側面から守られて、初めて信仰は完全なものとなる。

この中で旅人が触れることができるのは礼拝と喜拾であり、この喜拾がバクシーシである。マホメットはコーランの中で、善行の一つとして富者は貧者に施せと説いた。貧乏旅行中のわが身は、ここではまごうことなき貧者として、深夜に到着するまで施しを受け続けていたのだ。

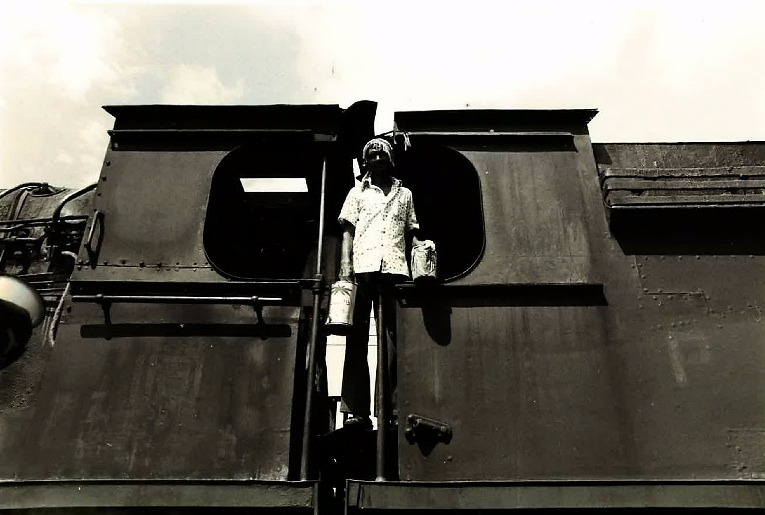

死の丘へと進む道 パキスタン/シンド州

馬車に揺られてモヘンジョダロの遺跡へと向かう。

砂埃と猛烈な暑さ。 肌や髪の毛だけではなく、服の繊維質や靴の中にも細かい砂が入り込んでくる。 のどの渇きが続くが、井戸水をくみ上げてもお湯と化しており、冷たい飲料水を駅舎に泊まった昨夜からずっと欲している。

モヘンジョ=ダーロは、シンド語で「死の丘」を意味する。

突き刺さる陽光のもと、馬は「死の丘」へとゆっくり歩を進める。

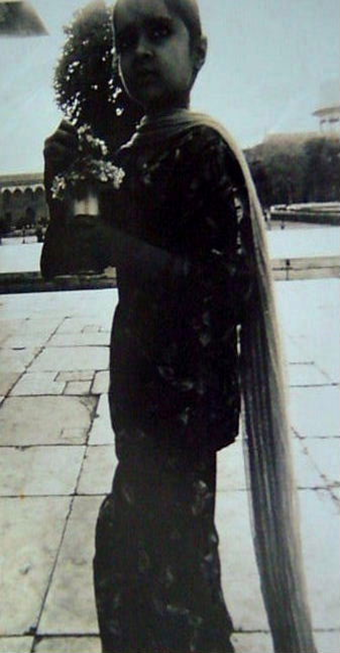

天女の衣 インド/アグラ

インドでは、やはり日常的にサリーを着た女性が多い。大きな瞳と、彫りの深い顔立ち、柔らかく風に舞うサリーは、羽衣のような気品ある優雅さを持っている。若い頃の魅力的なスタイルが結婚した途端に崩れていくのは根強く残るカースト制度に起因している。

掃除など家事を担当する階層があり、主婦は労働が制限されてしまうため、どうしても肥満傾向に陥りやすい。着ている衣装で、カーストの階層も知れてしまうのだ。アグラの町でオーダーメイドで作ったクルタを着て、チャイを飲む。

素焼きの入れ物はそれぞれに形が歪で味わいがあるのだが、飲み終えると道端に叩きつけて割ってしまう。「勿体ない」というと「壊さなければ、器を作ってる者の職を奪うことになるじゃないか」と、隣でチャイをすするインド人に諭された。

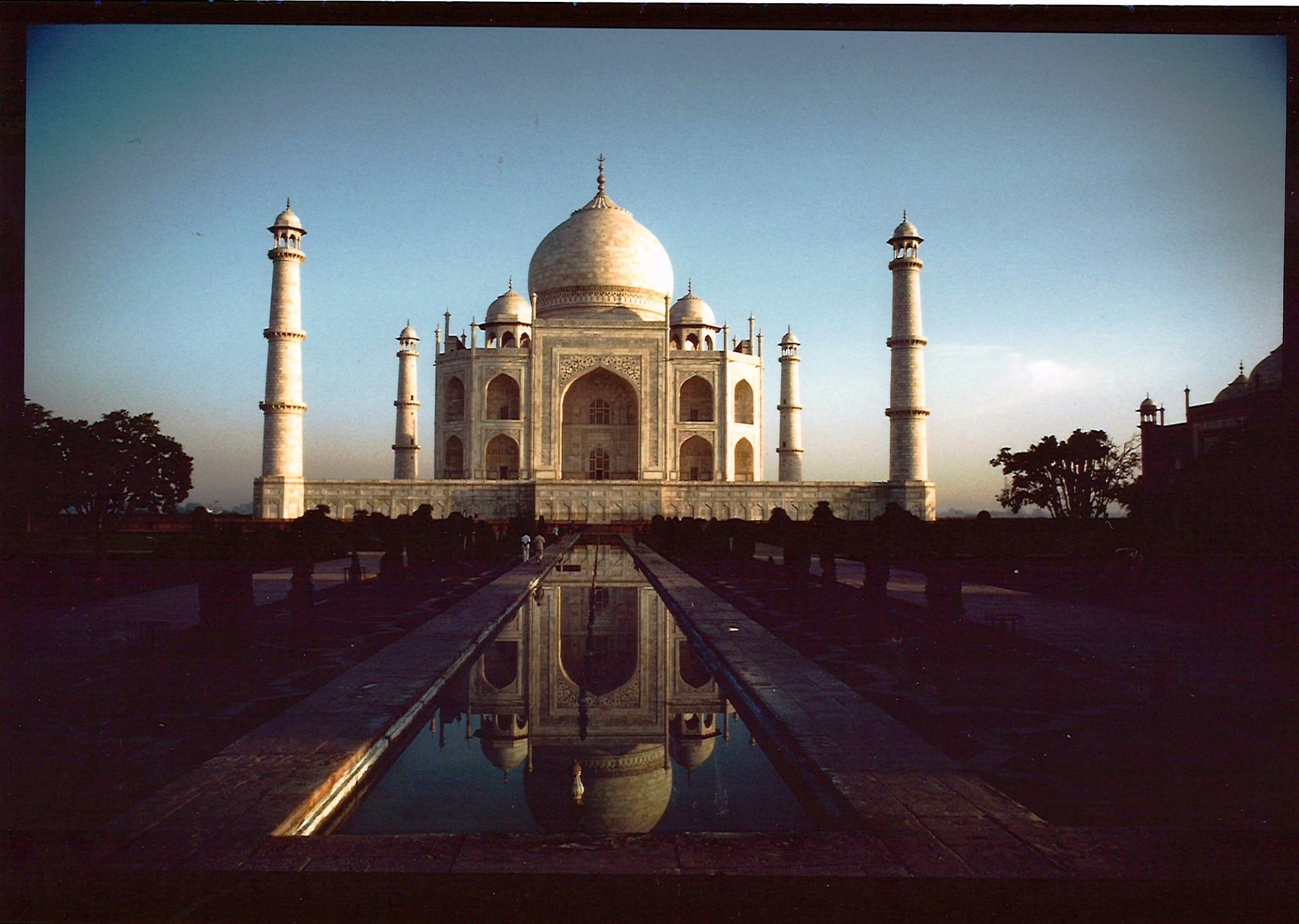

タージ・マハル インド/アグラ

朝・昼・夜と時間帯を変えて何度もタージ・マハルを訪れた。

日が昇る・日が沈む。その瞬間のタージ・マハルが最も美しい。

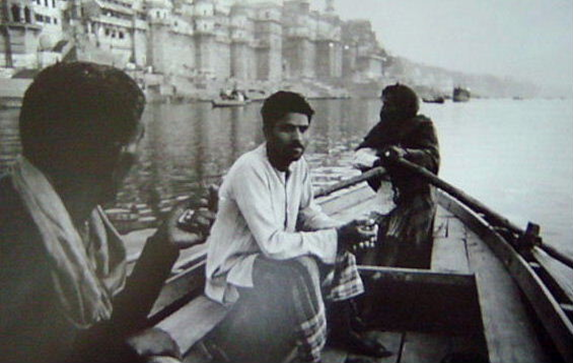

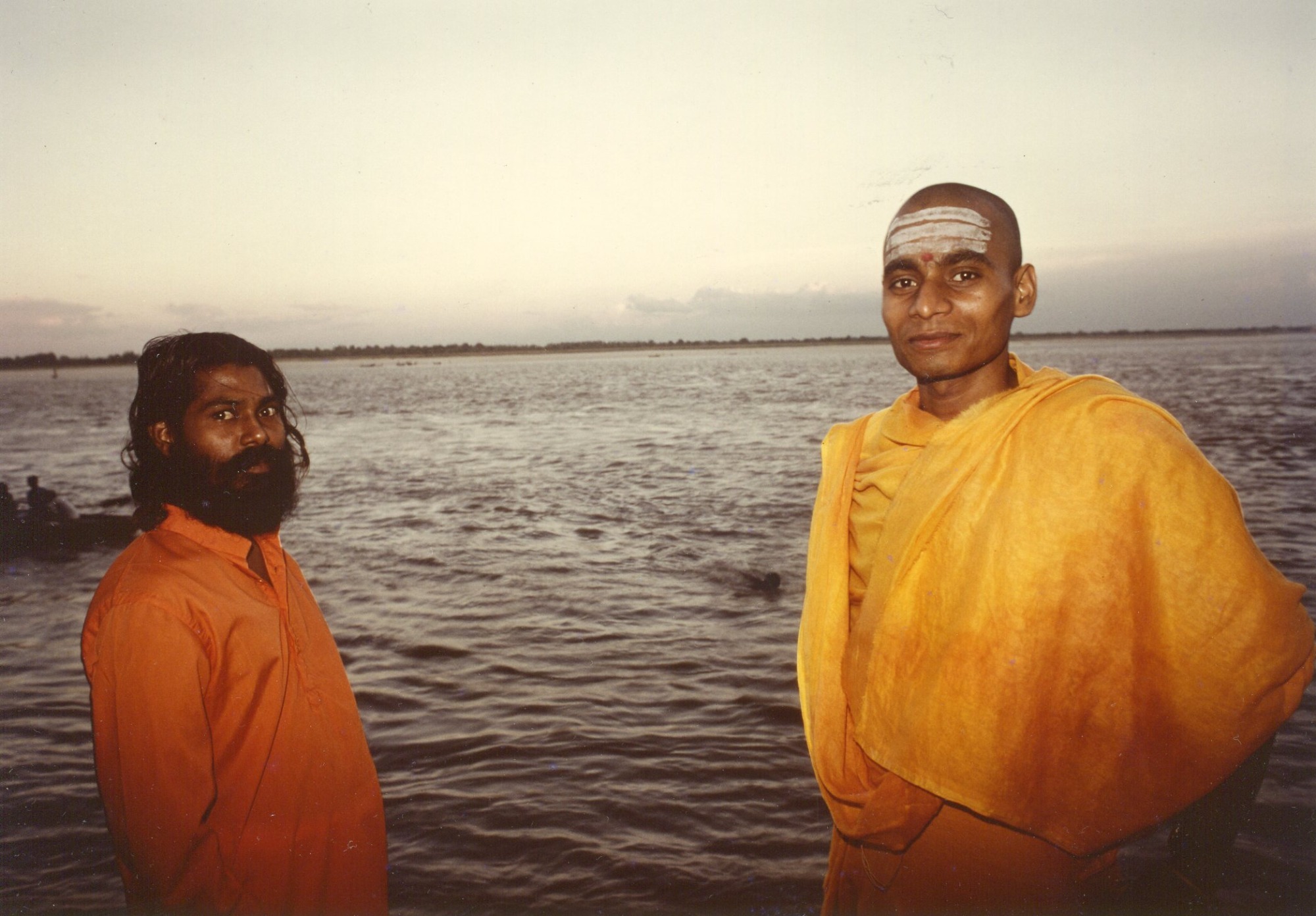

As You Like インド/ヴァラナシ

ヒンドゥ教の聖地であるヴァラナシを流れるガンジス河は、日の出から沐浴をする信者達で溢れている。

老若男女がガンガに身を浸し、口を注ぎ、身体を清め、解脱を祈る。

病死した者や子供は、魂が汚れたとして火葬することが許されない。

沐浴している横を水葬された遺体がゆっくりと流れていく。

野良犬が川岸に流れ着いた死体を貪り食っている。

インドでの契約事に、曖昧は許されない。

「いくら?」と聞くと、決まって「友達じゃないか」と笑って答える。

曖昧にしていると法外な料金を請求されて、後で泣きを見ることになる。束の間の友情の対価は高くつくのだ。

ガンジス河の真ん中で舟代の値上げを要求してきた。ボートを漕ぐ手を止めて、こう尋ねてくる。

「お前は、泳ぎは得意か?」

インドではカラテやジュードーは神秘性を持って迎えられる。

「ボートを漕ぐのは得意だから心配するな。

ところで、お前は泳ぎは得意か?」

少女 ネパール/カトマンズ

ヒンドゥー教と仏教が混在した町、カトマンズ。

陽光と水があふれ、こどもたちの笑顔が眩しい。

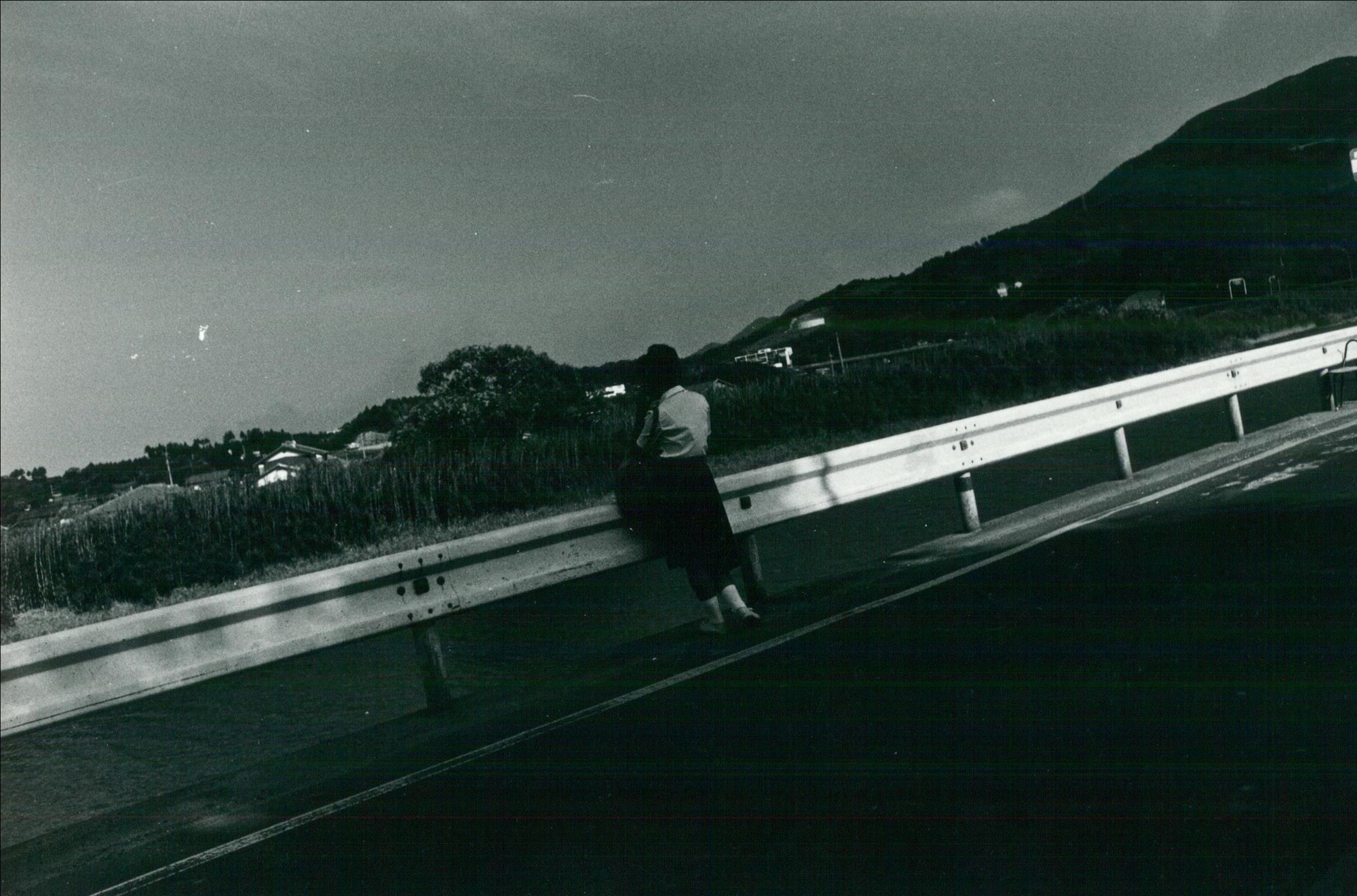

柔らかい時間 日本/佐賀

佐賀の空気は柔らかい。

右手から陽がゆっくりと差してくる。

陰と陽の境目に少女は立つ。

白いシャツを見せて、女生徒は川面を眺め続ける。

佐賀の時間は柔らかい。

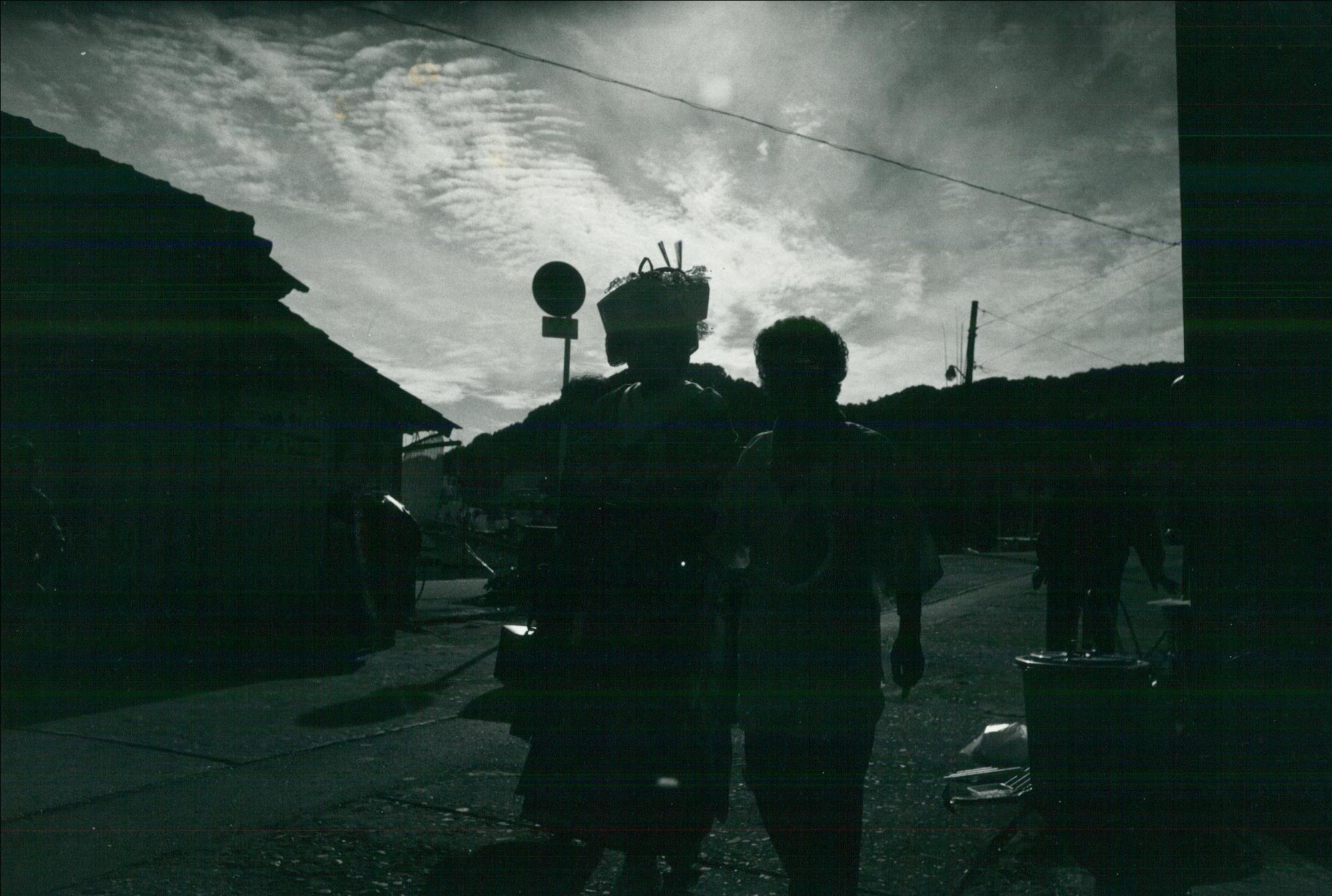

夕暮れ時、ゆっくりと時間が流れる。

花嫁が静かに歩んでいく。

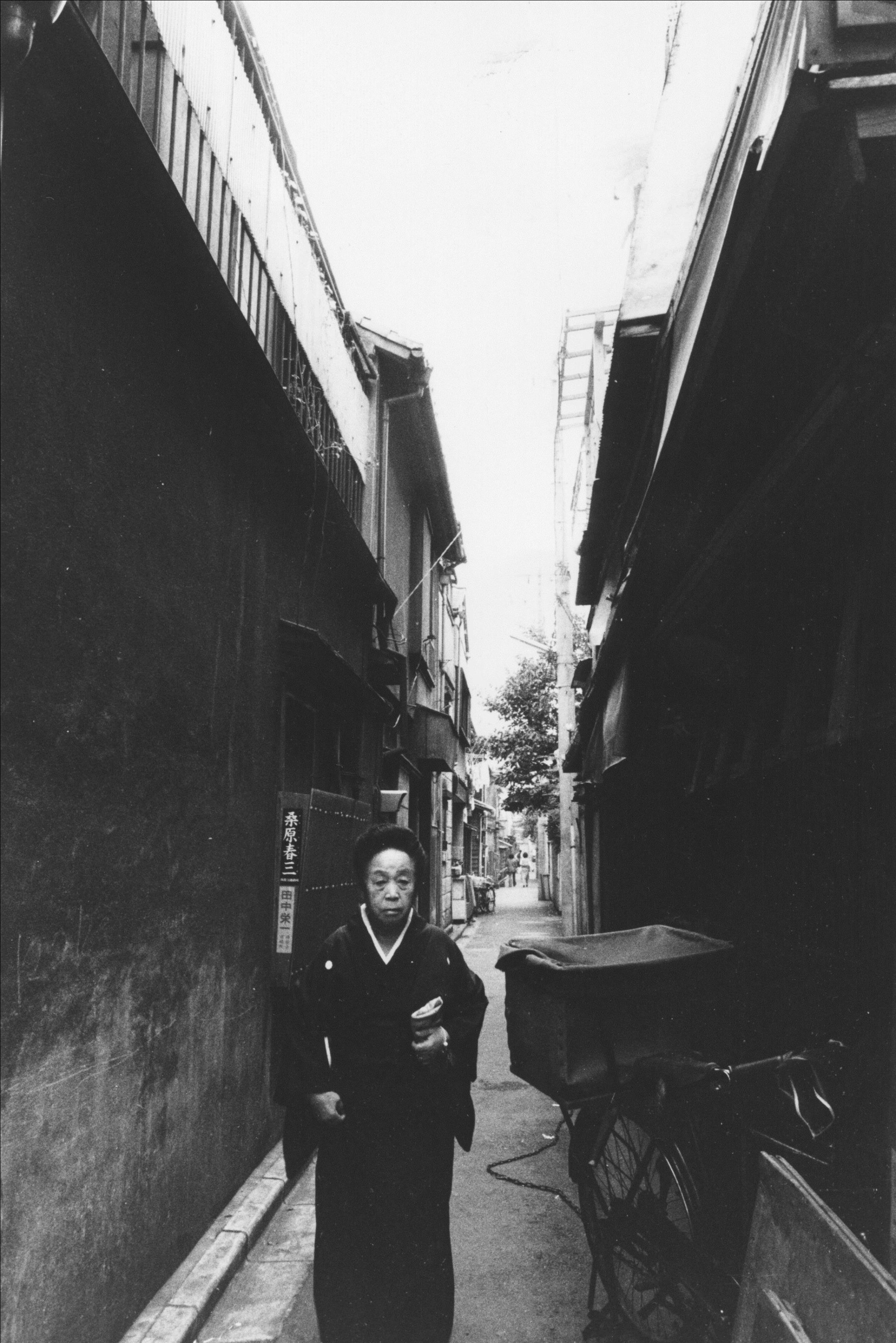

硬い空間 日本/新宿

新宿の空間は硬い。

空気も研ぎ澄まされている。

空間の粒子が粗い。

行き交う人も硬い。

虹 日本/広島二号線

眼前に、大きな虹が現れた。

鮮やかな虹が、大空にアーチをかける。

山の向こうへと、真っすぐに進む二号線。

手を伸ばせば、つかめそうな虹。

雨上がりに、気持ちも晴れる。

祈りの時間 日本/広島東照宮

二葉の里にある広島東照宮。

長い階段を登り切った先にある。

毎年元日には参拝し、家内安全を祈願してもらっている。

神社本庁によれば、「本来、神社では国家の安全や風雨順時、五穀豊穣など公共性の強い祈願を行っており、現在のような個人祈願は平安中期頃の陰陽師による陰陽祓の活動によって始められたと考えられている」とある。

昨年の大河ドラマは徳川家康を主人公に据え、今年の大河では最も有名な陰陽師「安倍晴明」が登場し、陰陽祓も描かれている。

日光ではないけれど東照宮にて昇殿参拝し、祈願するのはなかなかに感慨深い。

長い階段、と言ってもそれほどでもないのだが、もう若くない身には結構堪える。

元日は参拝客で混雑しており、一段上がってはそこで留まり、休み休みゆっくりと登っていく。若い頃は渋滞が苦痛だったが、今ではむしろありがたい。途中、後ろを振り返ると高所恐怖症には目もくらむような高さだ。実感できるリアリティのある高さに眩暈がする。

ひんやりとした風が頬を撫でる。

竹林がしなやかに揺れる。

緑が目に優しく、空気が心地よい。

今年の祈願は例年の家内安全に加えて、長女の厄払いと、猫のゴンタの病気平癒もお願いした。

神主が祝詞を奏上するなか、低頭して神妙に祈りを捧げる。

「平成21年1月17日に生まれたる須磨ゴンタ~」といい声で独特のリズムにて聴こえてくると、不謹慎ながら思わず笑いがこみ上げそうになるのを必死で堪えた。

何やら、妙にツボに嵌ったようだ。

神様のご加護か、ゴンタは今日も元気だ。

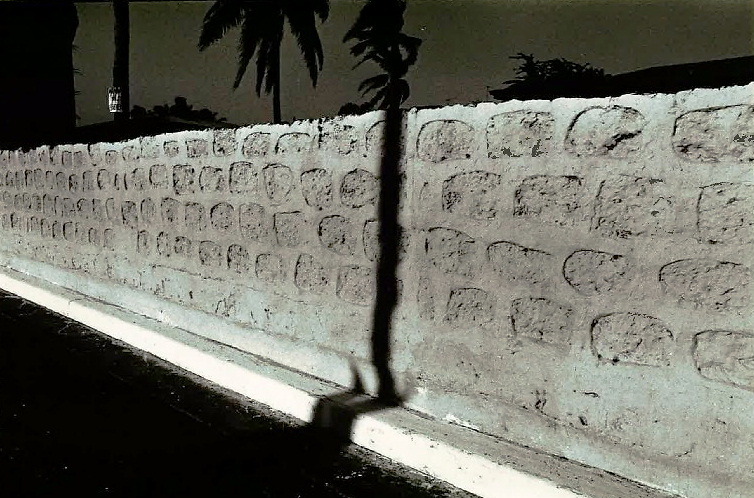

光陰 フィリピン/マニラ

マニラは喧騒の街だ。 光と陰に彩られている。

都会の風景と、一歩路地裏に踏み出せば貧困と犯罪とが表裏して確かな存在を見せる。現在では激減したようだが、この当時は多くのストリートチルドレンがいた。

フィリピンのウォール街とも言われるビジネス地区のマカティ。近未来都市のようなボニファシオ・グローバルシティには、高層ビル群がひしめき合っており、まばゆいばかりの光が差し込んでいる。

マラテやエルミタ地区は歓楽街であり、歌舞伎町のような卑猥で雑然とした喧騒を見せている。

東洋一のスラム街とも揶揄されるトンド地区。スモーキーマウンテンに代表されるように、あらゆるゴミと汚物、貧困と犯罪がここに棄てられていく。

ラス・ベンタス闘牛場 スペイン/マドリード

スペインは食べ物とワインがリーズナブルで美味しい。日本以外では2番目に住みたい国だ。

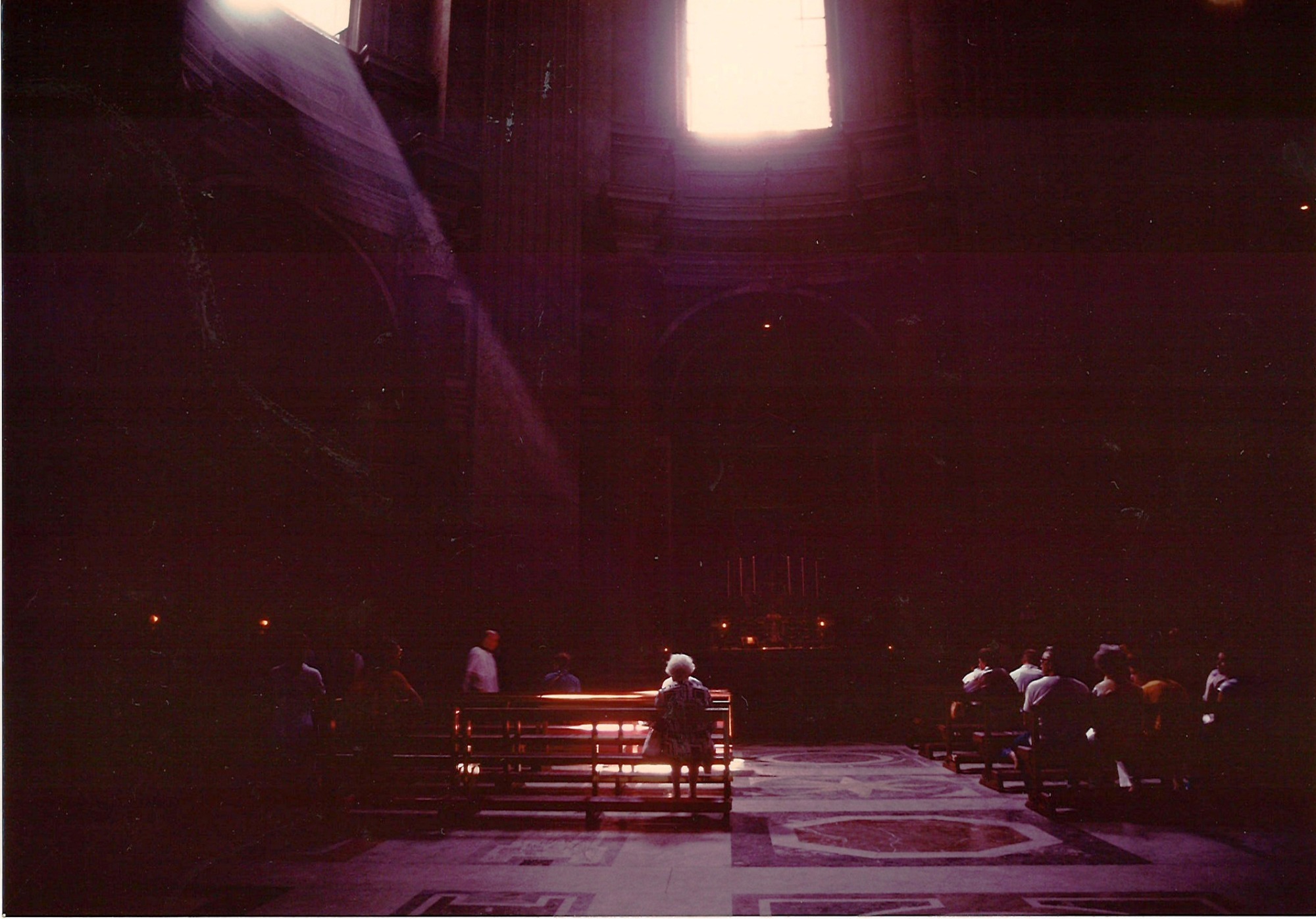

信仰 イタリア/ローマ

祈りの時間。

一筋の光が差し込む。

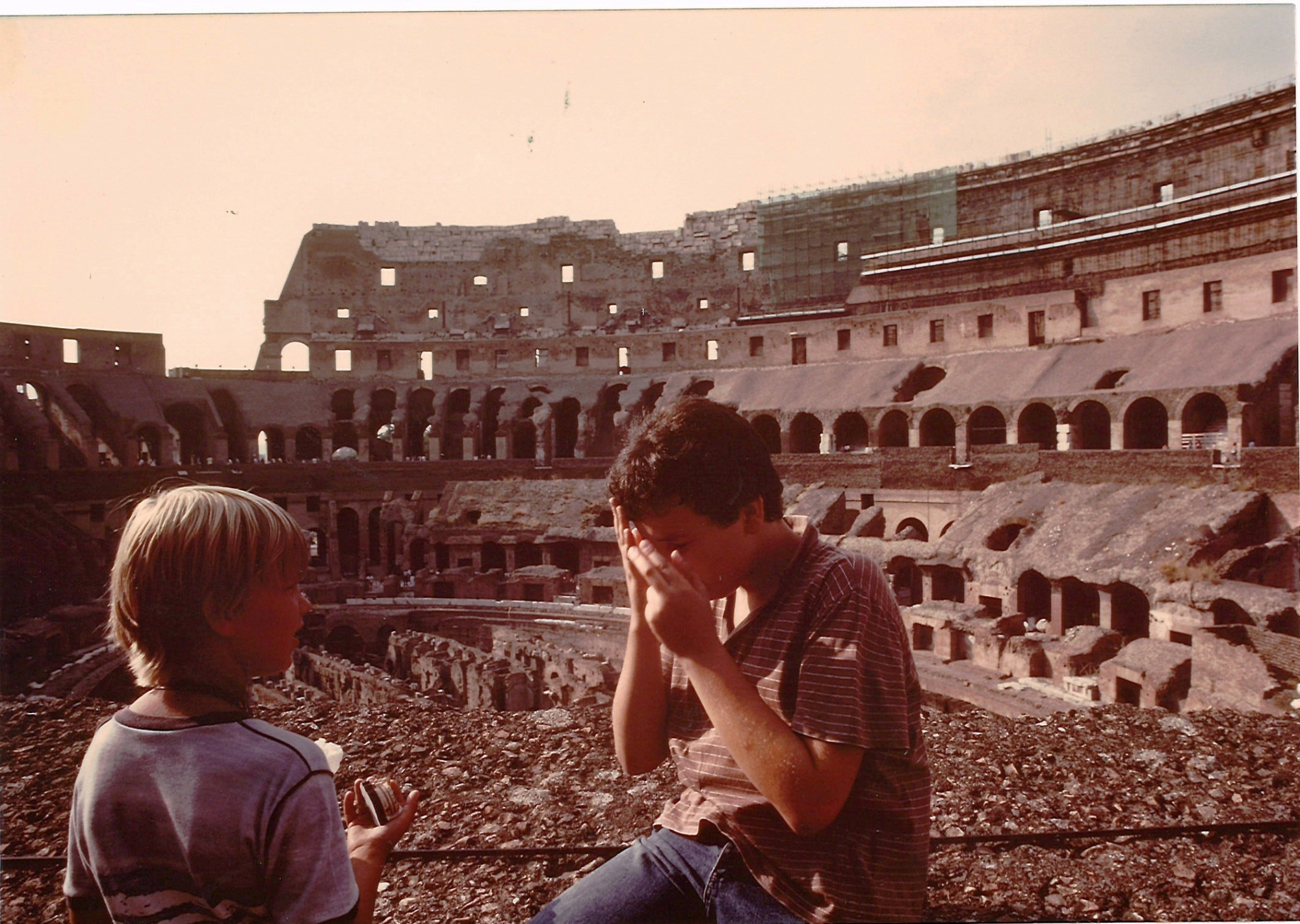

コロッセオ イタリア/ローマ

夏草や 兵どもが 夢の跡

かつて剣闘士が人や獣と戦い、戦闘用馬車(チャリオット)が疾走したコロッセオ。 コロッセオは古代ローマで、剣闘士競技や野獣狩りといった見世物の施設として長く使われた。

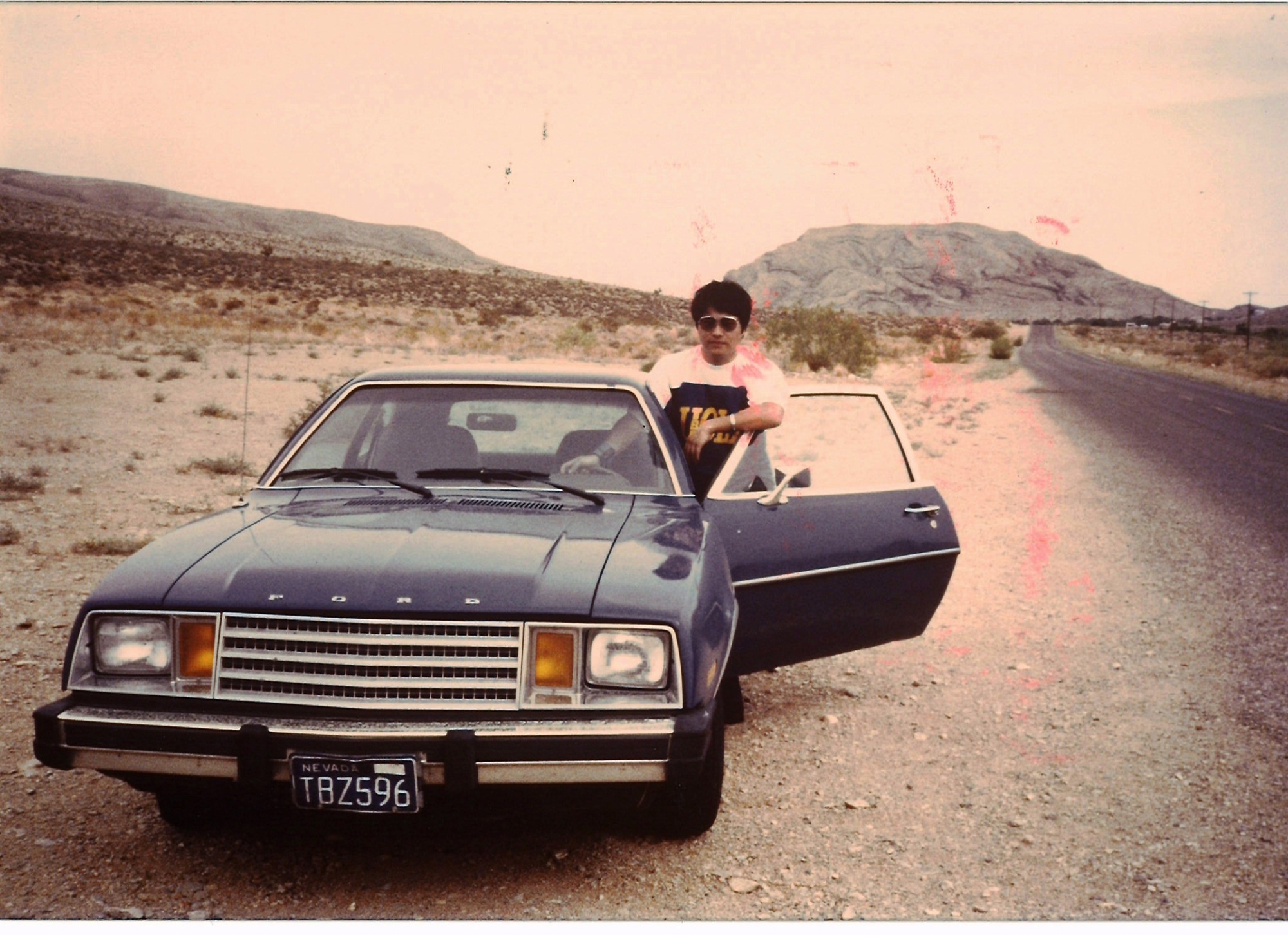

砂漠と歓楽の町 アメリカ/ネバダ

人工の町、ラスベガスを一歩抜けると、荒涼たる原野が続く。

カジノの町、ラスベガスは、宿も食事も格安だ。

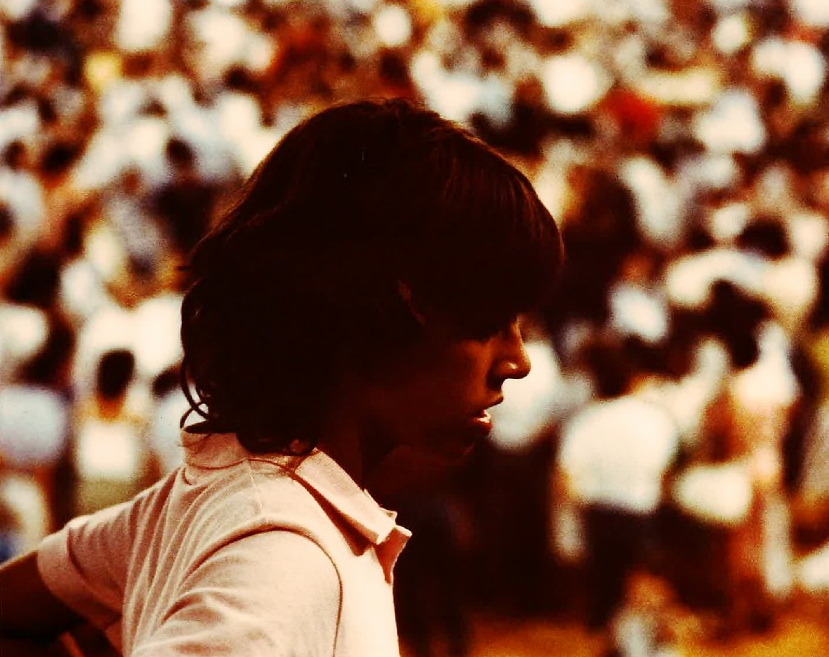

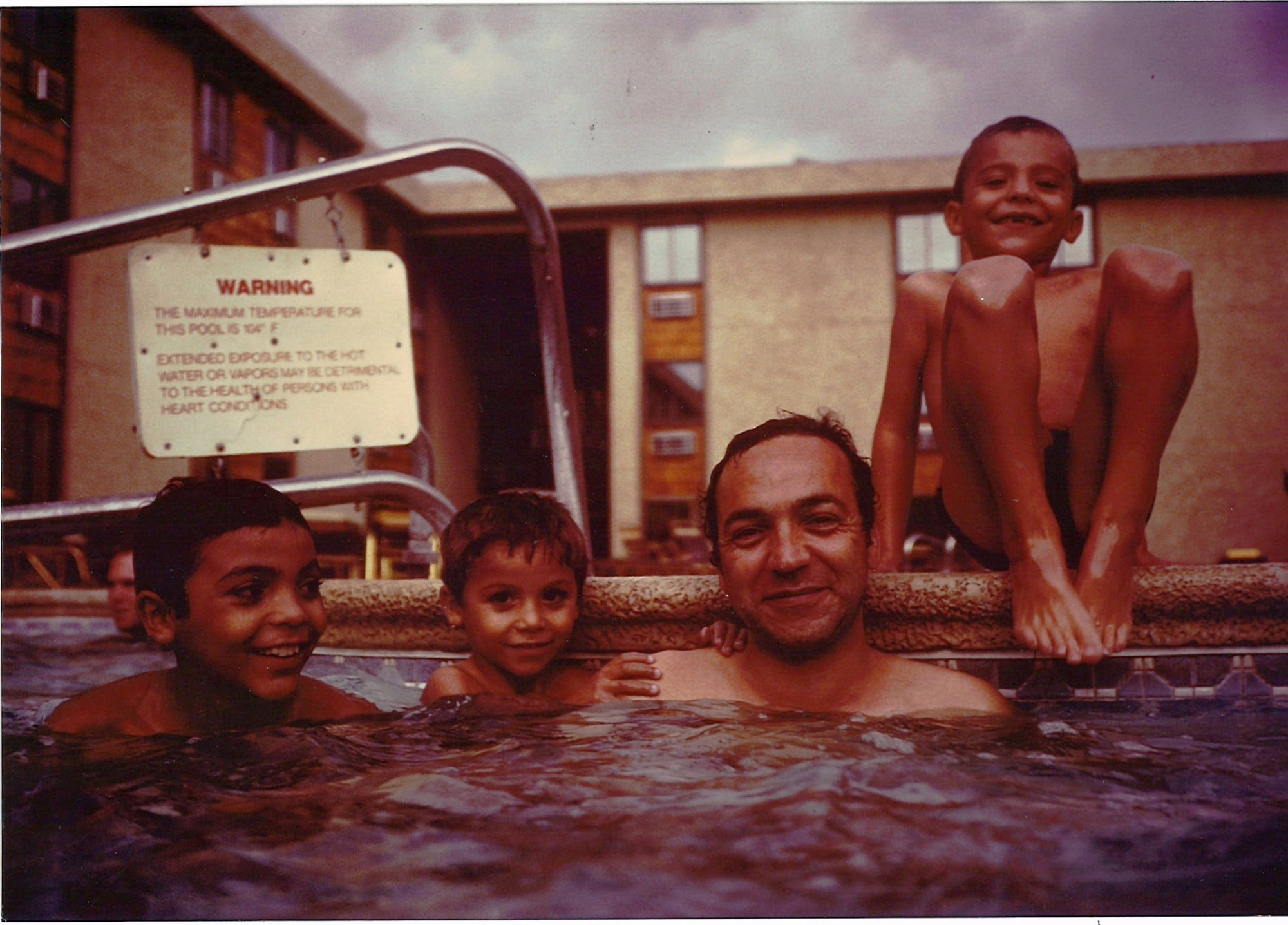

UCLA アメリカ/ロサンゼルス

カルチャーの町、ロサンゼルス。

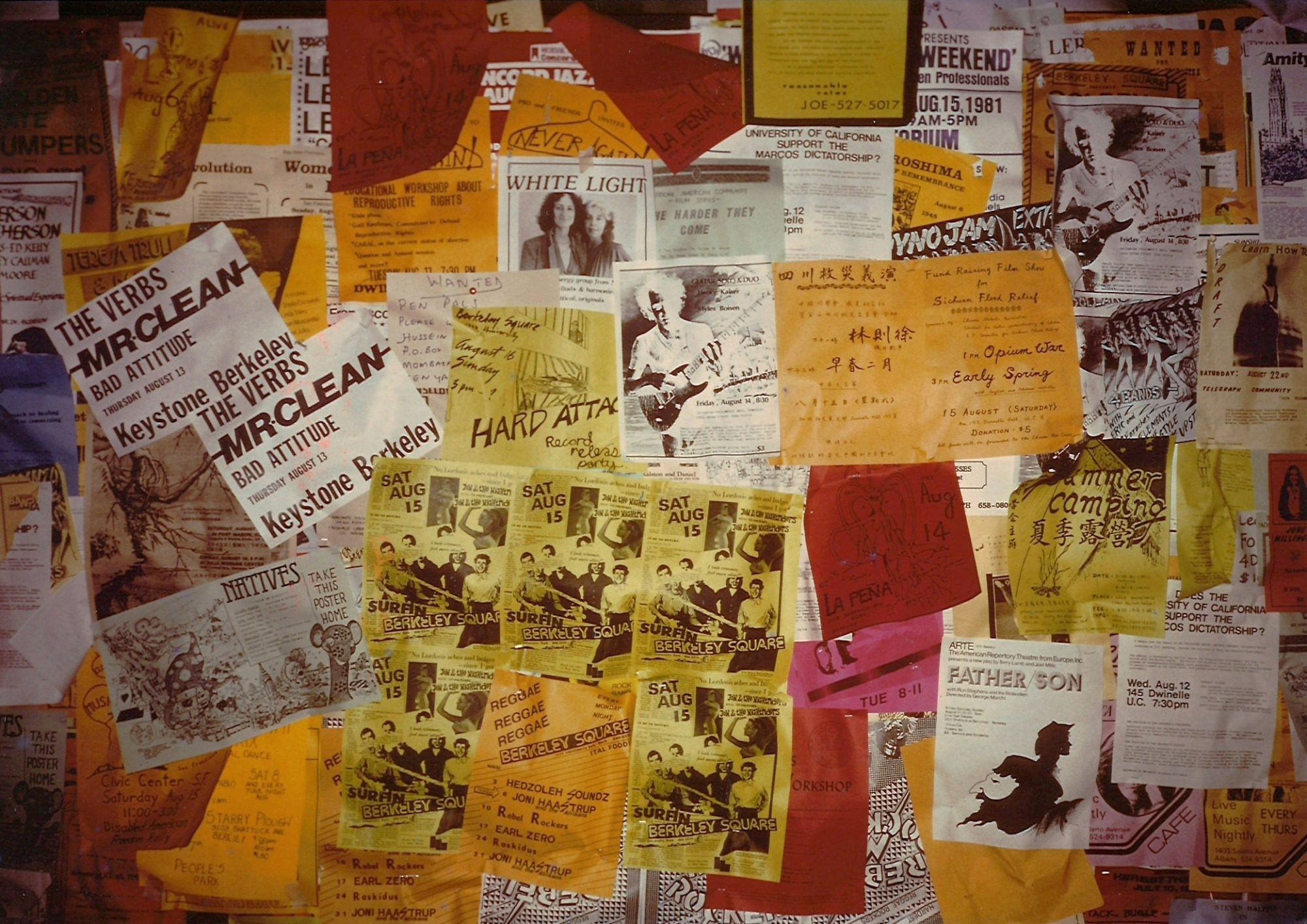

最悪の宿 アメリカ/サンフランシスコ

坂の町、サンフランシスコはホテル代が格段に高い。何とかそれでも安価なホテルを探すと、お湯は出ない、トイレの水も流れないと閉口した。

エメラルドグリーン セブ島/モアルボアル

セブシティのサウスバスターミナルからバスで3時間。移動中はスコールが途絶えることなく続き、壊れて豪雨が吹き込む窓を持ち上げ続ける3時間は辛かった。

コテージには電気・水道もトイレもない。自然を満喫する。エメラルドグリーンの海はこの上なく美しく、カヌーで波を越え向かった孤島では、少し潜るとカラフルな魚がまとわりつく。天国に少し近付いたかのようだ。

雪の下に スイス/アルプス山脈 ユングフラウヨッホ

肌を突き刺す寒気と、眼前に広がる純白の世界。

白くどこまでも柔らかい。手にすると溶けて失われてしまいそうだ。

ふいに、ゆっくりと静かに落下していく感覚に襲われた。

雪の下はどこまでも深い。

底なし沼のように、どこまでも沈んでいく。

地の底まで。

「桜の樹の下には屍体が埋まっている」との書き出しで始まるのは梶井基次郎の短編小説だ。

アルプス山脈の雪の下にも、多くの屍体が埋まっているのであろう。

著名な登山家から有象無象のものまで。

古代の動物の亡骸もあるかもしれない。

亡骸の上に、美は咲き誇る。

この世の摂理だ。